今朝、数日ぶりにテレビのニュースを見たら、昨日の東京は豪雨で大変なことになっていたようです。子どもの登下校が心配で、ヤフー天気などは欠かさずにチェックするのですが、子ども向け番組以外はほとんどテレビを見なくなったので知りませんでした。

最近は、朝9時から株の値動きを見たり、資産のチェックをしたりするのが日課です。9時になる前に、今月の目標や今週の予定を確認したり、ブログの下書きをしたりしています。今日も、まだ少し時間があるので、読書したものを要約していきます。

三 文化領域

多元的・複合的な構造をもつわが国の神話を研究するには、比較神話学の方法が重要です。今では、汎世界的な類型学的研究が広く行われ、全世界にわたるその信仰と習俗の事例を集めた比較民俗学的な研究も試みられています。しかし、神話を成立の基盤に遡って、その原質を明らかにしてゆくためには、それらを文化集合的な関係の中で捉えることも重要です。文化を集合的なものとして考えたその地域性を「文化領域」と白川氏は呼んでいます。

比較神話学の方法で、文化領域的に『騎馬族征服国家説』・デュメジルの「三機能体系」・吉田貞吉の『日鮮民族同源論』を検討すると、いずれも地域的・文化的な限定が見られ、問題が残ります。

地理的にみて、わが国の神話は、満鮮より南下した北方系、南鮮経由または直接九州へ渡来した江南系などが大陸に由来する殷の古代文化の強い影響を受けています。また、江南系は母権的な農耕文化と大地母神的信仰をもつ出雲系の神話に、北方系は父権的な遊牧族文化と天上神的信仰をもつ天孫系神話に連なります。さらに、南方系と分類される筑紫・日向系の神話は、江南系とも無縁でないと白川氏は考えています。

満鮮との関係では、三品彰英博士が『日鮮神話伝説の研究』で韓族の伝承の最終段階が三種の神器や神勅であることを論証したり、降臨系説話の原型を追迹したりしています。一方で、『神話と文化境域』であげられた卵生説話、太陽崇拝、王権儀礼、獣祖説話は、わが国では行われず、文化にも境域があることを示しています。そのため、神話が異なった文化領域にはたらくのには、一定の条件があり、すでに体系化し、儀礼的慣行として固有の文化領域をなすものには、容易にそこから離れて移行するものではない、と白川氏は述べています。

文化が集合体的であることの例として、わが国の先史文化と出雲系神話、江南系の古代農耕文化と農耕儀礼との類似を挙げています。対して、北方騎馬族との関係が本質的なものではなく、社会構造や氏族の編成、王族の継承とその儀礼などの主軸的な問題はそう容易に移植しうるものではないと、「騎馬民族征服説」を否定しています。

同様に、中国の神話においても種族的な対立は顕著であり、統一されることはありませんでした。政治的・文化的対立は神話上でも融合を拒み、神話類型はC的なものであったと結論づけています。

日本神話といえば

白川静さんといえば、「漢字」の大家というイメージですが、日本の神話にも造詣が深く、著書を読んでいると歴史とまじないの間を行ったり来たりするような不思議な感覚になります。

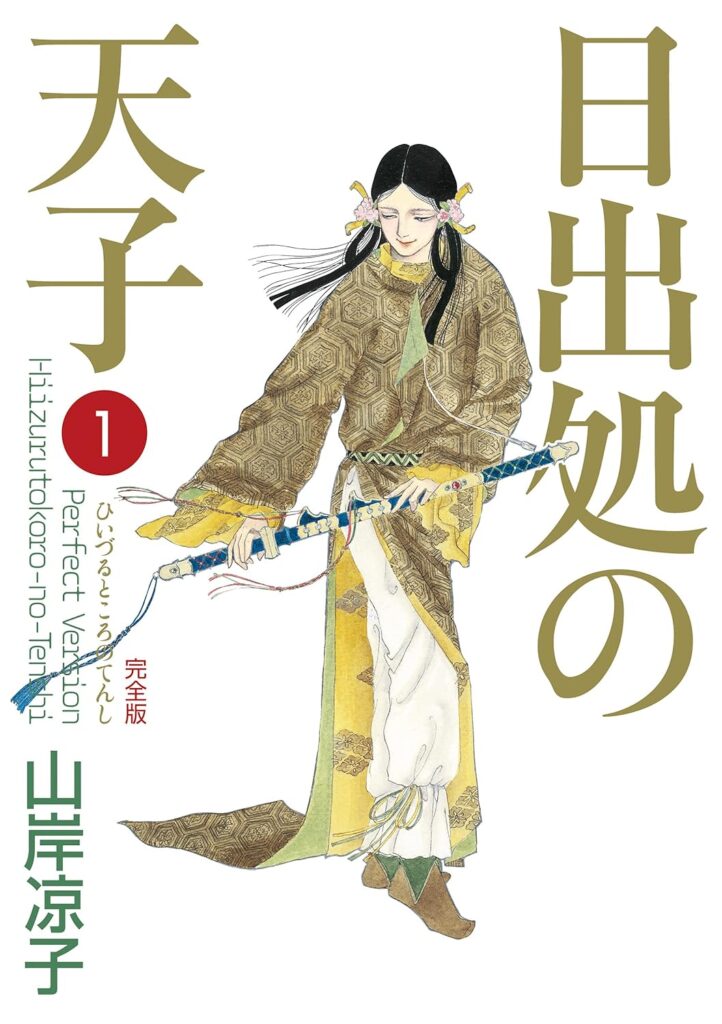

そして、日本神話といえば、やはり『日出処の天子』で有名な山岸涼子先生です。日本史は、聖徳太子前と後にわけられると言われますが、聖徳太子の半分は神話でできているといっても過言ではないと思います。

あまり人間らしさを感じさせない静謐なタッチで描かれる聖徳太子。肉が薄く、血の通わない飛鳥時代の仏像のようです。本質的に人間ではない存在で、神通力のようなものをもっています。彼を取り巻く人間関係や時代の要請が凄まじく、人を超越する力をもっていても不幸に終わる予感しかしないのです…恋する相手が同性な上に蘇我氏ですし。彼の死後は一族の滅亡が待っているので、余計に悲しく見えますよね。

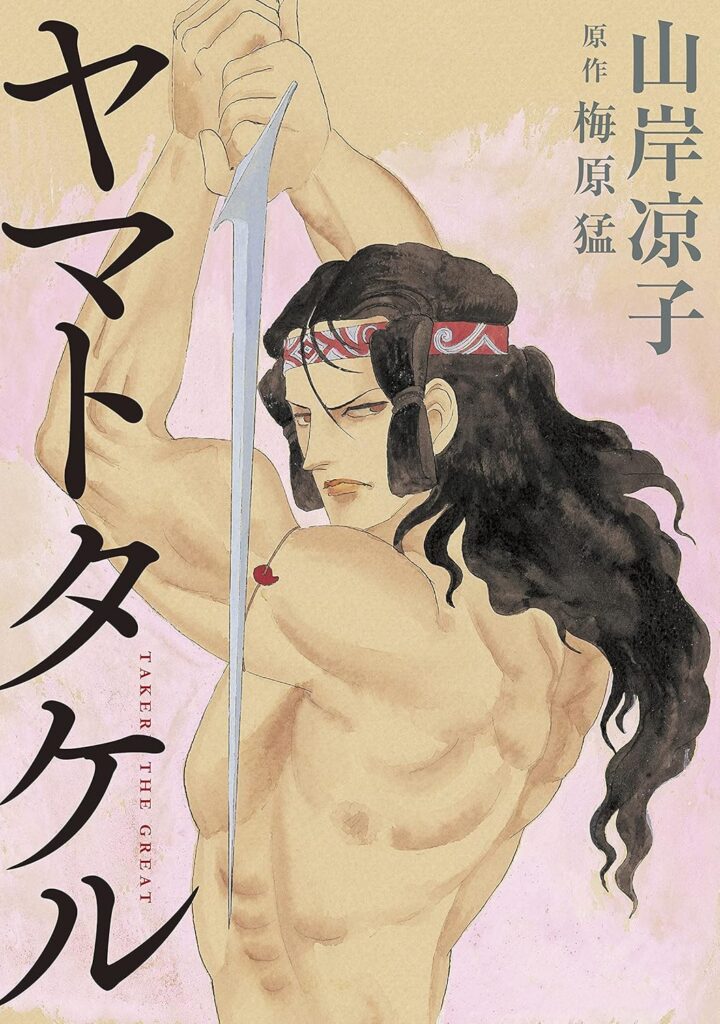

山岸凉子先生は、『日出処の天子』以外にも、日本神話をモチーフにした漫画をたくさん描いています。淡々とした描写の中に、狂気や人間の業などが潜んでいて、いつまでも印象に残る作品が多いです。

コメント